In der Wiege des Weins

Wie bernsteinfarbenes Gold schimmert der Amberwein in meinem Glas. Ich sitze auf dem Balkon einer der Villen des Schuchmann Wines Château, umgeben von Weinreben, mit Blick auf das Grosse Kaukasusgebirge bei Sonnenuntergang. Klingt nach Bilderbuchkitsch, doch die einsame majestätische Schönheit ist tatsächlich ein bisschen wie im Traum. Nach einem Monat in Georgiens Hauptstadt Tbilisi sind wir weiter in Richtung Osten gereist, in eines der bekanntesten Weinanbaugebiete des Landes, Kachetien. Auf dem Weg hierher passieren wir unzählige Häuser, in deren verwunschenen Vorgärten Wein rankt. Ja, viele Georgier bauen noch ihren eigenen Wein an – oft nur für den Eigenbedarf.

Auch Kote, ein ehemaliger Studienkollege, der gar nicht genug davon bekommt, von seinem Wein zu schwärmen. Oder Tina, unser Tourguide. Sie baut zwar nicht selbst an, «aber meine Familie produziert bestimmt 150 Liter Wein pro Jahr.» Isabell steht daneben – und nickt. Sie kann sich nicht mehr daran erinnern, wann sie das letzte Mal Wein im Supermarkt gekauft hat. Auch Chacha, der gelegentlich als georgischer Trauben-Wodka bezeichnet wird, stellt sie zuhause her. Isabell belächelt den industriell hergestellten Chacha, der meist nicht mehr als 45 % vol. hat. «Meiner hat deutlich mehr Umdrehungen», sagt sie nicht ohne Stolz. Wer immer noch daran zweifelt, wie tief verwurzelt die Weinkultur in Georgien ist, den überzeugt vielleicht, dass die Georgier die Geburt eines Kindes und die eines neuen Weins mit demselben Lied feiern. Bei einem Blick auf die Geschichte eigentlich kein Wunder, denn Georgien gilt als die Wiege des Weins. Die ältesten Funde, die auf Weinherstellung in dieser Region schliessen lassen, sind rund 8000 Jahre alt.

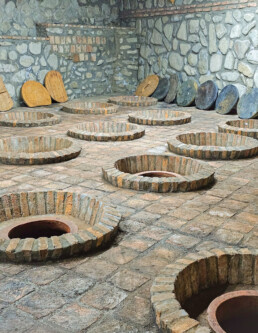

Aber damit nicht genug der Besonderheiten, denn auch die Weinherstellung ist anders, als wir sie kennen. Traditionell georgischer Wein wird in Qvevris, einer Art Tonamphore, hergestellt. Im Gegensatz zum europäischen Wein verbleiben die Traubenschalen während des Herstellungsprozesses in den Qvevris. Das gibt dem ganzen nicht nur einen kräftigeren Geschmack, sondern dem Amberwein auch seine besondere Bernsteinfarbe. Ausserdem ist georgischer Wein immer trocken und nie süss, da sich bestimmte Herstellungsfaktoren in den Qvevris – im Gegensatz zur Produktion in Stahltanks – nicht kontrollieren lassen. Wer sich jetzt unter einem Qvevri ein kleines Tongefäss vorstellt, das auf den Tisch passt, liegt falsch. Die heute zur Weinherstellung verwendeten Qvevris fassen nicht selten 2000 bis 2500 Liter. «Es muss ja schliesslich auch jemand reinklettern können, um sie sauberzumachen», kommentiert Natia, die uns eine Führung durch das Weingut Shumi gibt. Dieses liegt nur etwa 15 Minuten von unserem Hotel entfernt – und ist eines der bekanntesten des Landes.

Beim Gang durch den Weinkeller sehen wir, dass Qvevris in den Boden eingelassen werden, so offenbart sich die volle Grösse erst beim Öffnen des Deckels. Die Weinherstellung in Qvevris gilt inzwischen als von der UNESCO anerkanntes immaterielles Kulturerbe. Wer noch nicht genug von Superlativen hat, für den hat Natia noch einige im Gepäck: Shumi baut ganze 2000 verschiedene Rebsorten an, und die 12 verschiedene Mikroklimazonen in Kachetien machen den Weinanbau hier besonders attraktiv.

Im Anschluss an die Tour nehmen wir in der Sonne zwischen eben jenen Reben Platz – um unsere Weinverkostung zu beginnen und dabei georgisches Essen zu geniessen. Wir starten mit einem Saperavi, einer dunklen Rebsorte aus der Region, die die Grundlage für viele der bekanntesten Rotweine Georgiens bildet. Ihr Fruchtfleisch ist, im Gegensatz zum Grossteil herkömmlicher roter Trauben, nicht weiss, sondern rötlich. Eine sogenannte Färbertraube. Nicht nur dieser Wein, sondern georgischer Wein im Allgemeinen, schmeckt meist sehr intensiv, würzig, trocken und vollmundig. Auf der Zunge passiert richtig was, und es treten immer neue Aromen zum Vorschein. Im Gegensatz dazu schmeckt ein leichter europäischer Wein fast schon wässrig. «Das ist nicht böse gemeint», sagt Tina, «aber europäischer Wein kommt für uns irgendwie leer daher.» Sie hat nicht ganz unrecht. Ich mag den kräftigen Geschmack auf Anhieb sehr. Bei einigen meiner Mittester ist es hingegen Liebe auf den zweiten Blick, sie müssen sich zuerst an den Geschmack gewöhnen. Aber keine Angst, für all jene, die damit gar nichts anfangen können: Die meisten Weingüter produzieren sowohl Wein im georgischen als auch im europäischen Stil.

Einen Teil des Essens, das uns zum Wein gereicht wird, haben wir zuvor selbst mit vorbereitet, denn Shumi bietet auch Kulinarik-Kurse an. Ein Erlebnis war insbesondere das Brotbacken. Der runde Lehmofen, in dem das Brot gebacken wird, ist in den Boden eingelassen und sieht ein bisschen aus wie ein Brunnen. Um den Ofen anzuheizen, wird mit Holz Feuer gemacht, und anschliessend werden die flachen Brotleiber an die Innenwand des heissen Ofens geklebt.

Aber natürlich gibt es nicht nur Brot, in Georgien wird gerne richtig aufgetischt. Schnell gleicht unser Tisch einem üppigen Buffet. In Georgien ist es üblich, eine Vielzahl an Hauptgerichten zu bestellen – und diese dann untereinander aufzuteilen. Im Grunde ähnlich wie bei den Tapas, mit dem Unterschied, dass es grössere Portionen sind. Ein Gericht wird meist ohne Beilagen serviert und wird erst in der Kombination mit anderen Gerichten zum Festmahl. Kurzum, georgisches Essen geniesst man am besten in Gesellschaft. Auf Gesellschaft wird ohnehin viel Wert gelegt. Ein Gast gilt als Geschenk Gottes. Das heisst, wenn Besuch kommt, wird sofort alles stehen- und liegengelassen. «Auch die Arbeit», sagt Tina. Zumindest ihre Familie auf dem Land handhabt es noch so. Sie selbst nicht mehr. «In der heutigen Berufswelt ist das schlicht nicht mehr möglich.»

Aber sie kann sich sicher sein, dass ihre Oma Unmengen Chinkali auftischt (gekochte Teigtaschen, meist mit Hackfleisch gefüllt), sobald sie zu Besuch kommt. Tina gibt zu, dass sie kein so grosser Fan des georgischen Nationalgerichts ist. Ich finde es lecker, aber zusammen mit Khachapuri (eine Art mit Käse gefülltes Brot) sind die bekanntesten Speisen der georgischen Küche ganz schön mächtig.

Tina erklärt, wieso es dennoch viele leichte, vegane Gerichte gibt. «Das liegt daran, dass in der georgisch-orthodoxen Kirche viel gefastet wird. Neben den 40 Tagen vor Ostern fastet man auch vor Weihnachten – und zusätzlich an verschiedenen Wochentagen. In dieser Zeit wird unter anderem auf tierische Produkte verzichtet, was die georgische Küche deutlich vielfältiger macht, als es auf den ersten Blick scheint.

Wer jedoch auf eine üppige Auswahl an Nachspeisen hofft, wird enttäuscht. Dafür können die Georgier mit einer ungewöhnlichen Süssigkeit punkten: Chuchkhela, die ein wenig so aussieht, als hätte man Kerzen zum Trocknen aufgehängt. Was wachsähnlich aussieht, sind jedoch eigentlich Nüsse, die mit einer Mischung aus Traubensaft und Mehl überzogen werden. Klingt ein wenig komisch, sieht auch so aus, schmeckt aber erstaunlich gut.

| Von: | Claudia Brüggen [[email protected]] |

| Gesendet: | Sa 10. Mai 2025 11:25 |

| An: | Redaktion [[email protected]] |

| Betreff: | Georgien |

Erhalte E-Mails aus…

Abonniere unsere E-Mails aus aller Welt und erhalte regelmässig Lesefutter gegen akuten Reisehunger. Diesen Service kannst du jederzeit abbestellen.